すららは不登校の子どもでも出席扱いになる?その理由をやさしく解説

不登校の子が「すらら」で学ぶと、どうして出席扱いになるの?その仕組みって?

不登校の子どもにとって、自宅で無理なく学べる環境はとても大切です。そんな中、注目されているのがオンライン教材「すらら」です。一定の条件をクリアすれば、学校での出席と同じようにカウントされることもあるため、保護者の間で関心が高まっています。でも、なぜ「すらら」が出席扱いとして認められるのでしょうか?この記事ではその背景や理由をわかりやすく解説していきます。

理由1・学習の記録と質の高さが出席認定につながる

「すらら」の最大の強みは、学習内容が記録され、質も保証されている点です。オンラインで学ぶだけでなく、どれだけ学んだかをきちんと数値や記録で示すことができるため、学校側も納得しやすい仕組みになっています。

「学習レポート」で、家庭学習の成果を見える化できる

すららには学習の履歴や進捗を記録する機能が備わっており、これらの情報は学校に提出する資料として活用できます。客観的な学習レポートがあることで、先生たちも「ちゃんと勉強してるんだな」と理解しやすくなるのです。

自動で記録されるから保護者の負担も少ない

学習状況は自動的に記録されていくので、保護者がわざわざ手書きで記録する必要はありません。学校にとっても、しっかり学習している証拠をデータで確認できるため、安心感につながります。この点が、出席扱いを受ける際に大きな信頼ポイントになります。

学習記録がしっかりしていることで、すららは「信頼される自宅学習ツール」になっているんだね。

理由2・個別対応の学習計画と継続サポートが魅力

すららのもう一つの強みは、子どもの理解度に応じて柔軟に対応できる学習計画と、それを支える継続サポートです。不登校の子にとっては、自分のペースで安心して学べる環境が何よりも大切。その点で、すららは最適な教材といえるでしょう。

コーチがついているから計画的に学べる

すららでは「すららコーチ」と呼ばれる学習サポーターが個別に対応してくれます。このコーチは、子どもの特性や学力に合わせて学習計画を立て、計画性を持って学び続ける支援をしてくれるのが特徴です。

専任コーチがずっと寄り添ってくれるから安心

この専任コーチは、子ども一人ひとりの状況に合わせて細かくサポートしてくれます。学習に不安を抱えがちな不登校の子でも、自分に合ったペースで安心して学び続けられるのが大きなポイントです。

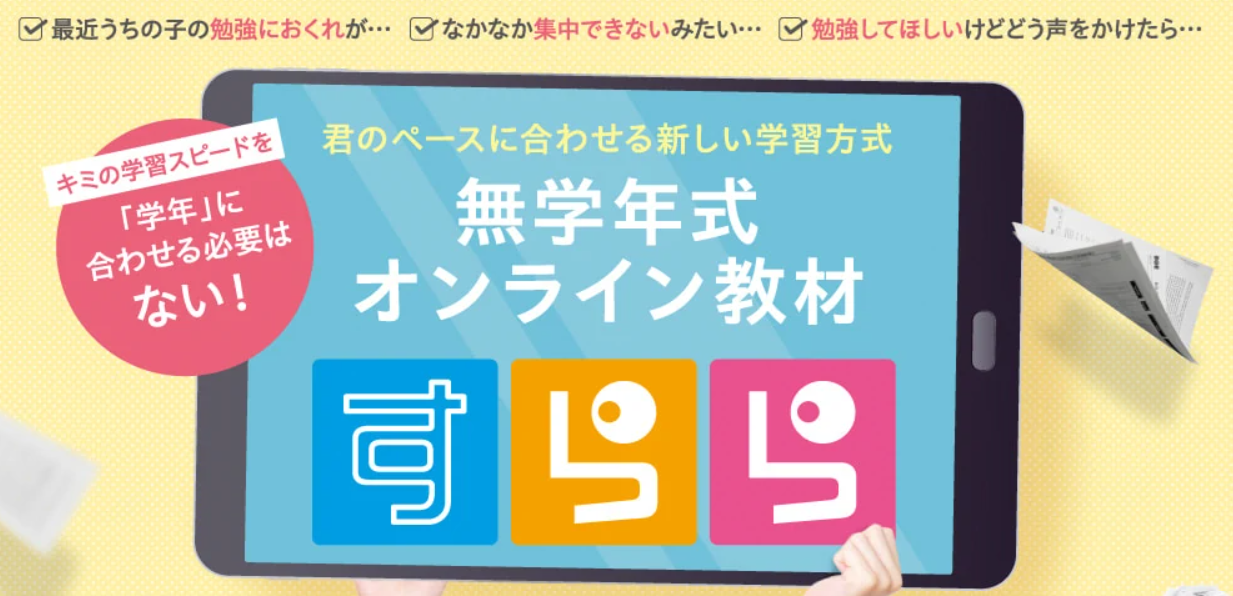

無学年式で「わからない」にも「得意」にも対応

すららの魅力は、「無学年式」であること。これは学年に縛られず、自分の理解度に応じて自由に進められるということです。過去に戻って復習するのもOK、得意分野をどんどん進めるのもOK。柔軟な学習ができることで、学校復帰後もスムーズに対応できる力がつきます。

無学年式とコーチの存在が、すららを不登校の子にとって心強い学びの味方にしているんだね!

理由3・家庭・学校・すららの三者が連携しやすい体制がある

出席扱いを目指すうえで重要なのが「学校との円滑な連携」です。どんなに自宅で学習していても、それを学校側が把握できなければ出席として認められません。そこで力を発揮するのが、すららのサポート体制。家庭・学校・すららの三者がスムーズにつながることで、手続きもスピーディーに進みやすくなります。

必要書類の準備をすららがサポートしてくれる

出席扱いの申請時には、学校へ提出する資料や書類が求められます。すららでは、どの書類が必要か・どう準備すればよいかを具体的に案内してくれるため、初めての手続きでも迷うことなく進められます。

専任コーチが学習レポートの作成と提出までフォロー

学習の記録を提出する必要がありますが、すららにはフォーマットの用意があり、さらに専任コーチがその提出までしっかりフォローしてくれます。これにより、家庭だけでなく学校側にも的確な学習状況を伝えることができ、出席扱いの認定がスムーズになります。

学校との連絡もすららが支援してくれる

担任や校長先生と話すのが不安な保護者も少なくありません。すららでは、学校との連絡の取り方までサポートしてくれるため、コミュニケーションが取りやすくなり、学校との信頼関係も築きやすくなります。

家庭・学校・すららが連携することで、出席扱いの申請がよりスムーズに進むんだね。

理由4・文部科学省に認められた「不登校支援教材」という信頼感

「すらら」はただのオンライン教材ではありません。文部科学省が推奨する不登校支援教材として、実績も信頼もあるツールです。この信頼性が、学校側にも安心感を与え、出席扱いとして認定されやすくなる理由の一つになっています。

教育委員会や学校との連携実績が豊富

すららは、全国の教育委員会や学校と連携しながら導入が進められてきました。自治体や教育機関との協力体制があるため、公的機関に認められた信頼できる教材として、多くの学校に受け入れられています。

「不登校支援教材」として正式に採用されている

すららは、文部科学省が推進する「不登校児童生徒の支援」の一環として正式に活用されています。公的な立場で認められている教材だからこそ、出席扱いの申請でも安心して活用できるのです。

文科省のお墨付きがあることで、保護者も学校も「すらら」を安心して選べるね。

理由5・すららの学習環境は学校に準ずるレベル

出席扱いの申請には、「学校と同等の学習環境」が求められます。その点、すららは学校と同じ学習指導要領に基づいた教材であり、学習の進捗や理解度の確認もシステム化されているため、安心して使える仕組みが整っています。

文部科学省の学習指導要領に準拠している

すららの学習コンテンツは、文部科学省の学習指導要領に基づいて作成されています。つまり、学校の授業と同じ内容を自宅で学べるということです。学習の遅れを最小限に抑えられるのが大きなメリットです。

評価とフィードバックの仕組みがある

すららには、理解度を確認できるテスト機能や、進捗の可視化ツールがあります。これにより、学びの成果がわかりやすく示せるため、学校側も「この子はしっかり勉強している」と納得しやすくなります。

すららの学習環境が「学校並み」だからこそ、出席扱いとして認められやすくなるんだね。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱い制度の申請手順をわかりやすく解説

すららで勉強して出席扱いになるには、どんな手続きが必要なの?

「すらら」を使って不登校の子どもが学ぶ場合、出席扱いとして学校に認定される可能性があります。ただし、これは自動的に認められるわけではなく、学校や教育委員会に対して正式な申請手続きが必要になります。申請の方法は地域や学校によって少しずつ違うため、事前にしっかり確認しておくことがポイントです。ここでは、すららで出席扱いを受けるための具体的な申請方法を、わかりやすく解説していきます。

申請方法1・まずは学校に相談しよう

スタートラインは「学校との相談」です。担任の先生や学年主任、校長先生に話を通し、出席扱いの制度を利用できるかどうかを確認しましょう。学校ごとに判断基準が違うこともあるので、できるだけ早めに動くのがおすすめです。

必要な書類や条件を学校で確認する

多くの学校では、出席扱いの申請に際して、学習の記録や申請書類の提出が求められます。また、子どもの状態によっては医師の診断書が必要な場合もあります。学校側から説明される内容をもとに、事前に準備しておくことが大切です。

申請方法2・必要に応じて医師の診断書を提出する

すべてのケースで診断書が必要というわけではありませんが、不登校の理由が健康や精神的な問題に関連している場合には、診断書の提出が必要になることがあります。

医師の診断書があると学校の理解が得られやすい

体調不良や精神的な不安が原因の場合、医師の診断書を提出することで、学校が事情を理解しやすくなるというメリットがあります。提出を求められた場合は、速やかに準備を進めましょう。

専門医に「学習継続が望ましい」という意見を記載してもらう

診断書を依頼する際は、「不登校の状態にあること」「自宅学習の継続が必要であること」を明記してもらうようにしましょう。精神科・心療内科・小児科のいずれでも対応可能です。

申請方法3・すららでの学習記録を提出する

すららを活用していることを証明するために、学習進捗レポートを学校へ提出することが必要になります。すららには記録機能があり、出席扱い申請の強力なサポートになります。

レポートをダウンロードして担任や校長に提出

すららのマイページから進捗レポートをPDFでダウンロードできます。この資料を印刷して担任または校長先生に提出することで、子どもの学習状況を具体的に伝えることができます。

申請書類は学校が作成、保護者がサポート

出席扱いの申請書は、学校が主体となって作成しますが、家庭での様子を説明する役割として保護者の協力が欠かせません。すららの活用内容なども含めて、丁寧に伝えましょう。

申請方法4・学校や教育委員会の最終承認を得る

必要書類を提出し終えたら、学校側の判断を待つ段階に入ります。最終的には学校長の承認によって出席扱いとなりますが、自治体によっては教育委員会の承認も必要になるケースがあります。

校長先生の承認が出席扱いのカギ

申請が受理されるかどうかは、校長の最終判断にかかっています。信頼できる学習記録や診断書をもとに、しっかりと学んでいることをアピールしましょう。

教育委員会の関与が必要な場合は学校と連携して対応

一部の自治体では、教育委員会への申請が義務づけられています。この場合も、学校との密な連携が成功のカギとなります。学校のサポートを得ながら進めれば安心です。

申請のポイントは「早めに相談」「必要書類を準備」「学校との連携」だね。すららのサポートも活かせば安心!

すららは不登校でも出席扱いになる?そのメリットを詳しく紹介!

すららで出席扱いになると、どんなメリットがあるの?内申点とか進路にも影響するの?

「すらら」を活用して学校に出席扱いを認めてもらうことで、不登校による学習の不安や進路への心配が大きく軽減されます。学習の継続が評価される仕組みをうまく活かすことで、子どもにとっても保護者にとっても安心できる環境が整います。ここでは、出席扱いが認められた際のメリットをわかりやすくご紹介します。

メリット1・内申点への影響が少なくなる

中学・高校では、出席日数が内申点に直結します。長期間学校を休んでいると、内申点が下がる要因になりますが、すららを使って出席扱いにしてもらえば、欠席が出席としてカウントされるため、内申点を守ることができます。

出席日数が確保できるから評価にもプラスに働く

出席扱いになると、出席日数として加算されるため、通知表や調査書に悪影響を与えるリスクが軽減されます。これにより、内申点が原因で希望の進路が閉ざされるといった事態を避けることができます。

将来の進学で不利になりにくい

高校や大学の入試では、内申点や出席状況を重視する学校も多いため、出席扱いにより出席日数が確保されることで、進学の選択肢が広がります。これは将来の進路を考えるうえでも、大きなメリットといえるでしょう。

メリット2・「遅れている」という不安が軽減される

不登校が続くと「授業についていけないかも」と不安になることがありますが、すららを使えば、自分のペースで継続的に学ぶことができるため、遅れを感じにくくなります。無理なく進められることで、精神的な安心感にもつながります。

無学年式だから取りこぼしも焦りも少ない

すららは無学年式の教材なので、その子の理解度に応じた単元から学べるようになっています。分からなくなった部分をそのままにせず、前に戻ってやり直すこともできるので、「取り返せない」と感じる心配も少なくて済みます。

「学び続けている実感」が自己肯定感を高めてくれる

不登校が続くと、学習の遅れにより「自分はダメだ」と思ってしまいがちです。ですが、すららでコツコツ学習を積み重ねることで、「自分にもできる」という自信を取り戻すことができます。この成功体験が、子どもの心にとって大きなプラスになります。

出席扱いになることで、学習面でもメンタル面でも大きな安心感が得られるんだね。

メリット3・保護者の心の負担も軽くなる

不登校になると、子どもだけでなく保護者にも大きなストレスがかかります。「どうやって学習を支えればいいの?」「このままで大丈夫かな?」といった悩みがつきまといますよね。そんな時にすららを活用し、出席扱いが認められることで保護者の不安も軽減されます。

すららコーチとの連携で、保護者の負担が分散される

すららには「すららコーチ」という学習支援者がついており、子どもの学習計画や進捗をサポートしてくれます。家庭・学校・すららが三位一体で連携することで、親が一人で抱え込む必要がなくなり、精神的な余裕が生まれます。

メリット4・文部科学省認定の教材としての安心感

すららは、文部科学省が推進する不登校支援策に沿った正式な教材です。全国の教育委員会や学校で導入されている実績があり、その信頼性の高さは教育現場からも評価されています。

教育機関との連携実績が豊富だから安心

すららは、多くの自治体や学校と連携し、不登校児の学びを支えてきた実績があります。この実績があることで、学校側もすららでの学習を安心して「出席扱い」として認めやすくなります。

不登校支援教材として正式に活用されている

文部科学省が定める「不登校児童生徒支援」のガイドラインにも対応しており、公的に認められている教材である点も、出席扱いの認定を後押しする材料になります。

メリット5・学校と同等の学習環境であることが証明できる

出席扱いを認めてもらうためには、「学校と同等の教育環境で学習していること」が求められます。その点、すららは学習指導要領に準拠したカリキュラムと、進捗・評価機能を備えているため、学校と同じような学びができることが証明しやすくなっています。

学校と同じ学習範囲だから遅れが出にくい

すららの教材は、文部科学省の学習指導要領に完全準拠。学校で学ぶ内容と同じ範囲をしっかりカバーしているため、不登校の間も安心して学習を進めることができます。

学習成果が可視化され、評価・フィードバックも受けられる

進捗確認機能やテスト機能があり、「どこまで理解しているか」を常に把握できます。必要に応じて復習もできるため、学校側に「しっかり学んでいる」と認めてもらいやすくなります。

「すらら」を使って出席扱いを得られると、子ども・親・学校みんなにメリットがあるんだね。

すららは不登校でも出席扱いになる?申請時に気をつけたい注意点とは

すららで出席扱いを申請するには、どんなことに気をつければいいの?

「すらら」を活用して不登校でも出席扱いを受けることは可能ですが、申請を成功させるためにはいくつかの注意点を押さえておく必要があります。特に、学校や教育委員会ごとに対応が異なるため、事前準備とコミュニケーションがとても大切です。ここでは、スムーズに出席扱いを受けるために注意しておきたいポイントをご紹介します。

注意点1・学校側の理解を得ることが最優先

出席扱いの認定には、学校側の承認が必要です。すららがどんな教材なのか、どのような仕組みで学習が進められているのかをしっかり伝えて納得してもらうことが、認定への第一歩となります。

「文科省準拠の教材」であることを丁寧に伝える

すららは文部科学省のガイドラインに基づいた教材です。しかし、学校側がこの点を認識していないこともあります。「公的に認められた教材である」という点をわかりやすく説明することが重要です。

担任だけでなく、教頭・校長にも早めに相談する

出席扱いの判断を行うのは、多くの場合「校長先生」です。そのため、担任の先生への相談だけで終わらせず、教頭先生や校長先生にも早めに説明の機会を設けるようにしましょう。必要であれば、すららの公式資料などを用意して一緒に説明すると理解が得られやすくなります。

注意点2・医師の診断書が必要になるケースもある

不登校の理由が体調不良や精神的な問題にある場合、医師の診断書や意見書が必要になることがあります。この診断書があるかどうかで、申請がスムーズに通るかが大きく左右されるケースもあります。

体調や精神面が原因の不登校には医師の意見が重要

特に、精神的な理由や健康問題が背景にある場合は、診断書が出席扱いの申請において非常に大切な資料になります。学校側としても、客観的な証拠があることで柔軟に対応しやすくなります。

診断書は「出席扱いに使いたい」と明確に伝える

小児科や心療内科など、かかりつけの医師に「出席扱いを申請したいので診断書が必要です」と伝えましょう。目的をはっきりさせることで、必要な情報を含んだ書類を用意してもらいやすくなります。

家庭学習の様子や意欲も医師に伝えておこう

診断書には、「不登校であること」だけでなく、「家庭で学習を続けていること」「学びへの意欲があること」などを記載してもらえると、学校側にとって前向きな印象を与えられます。すららでどのように学んでいるかも併せて伝えておくと良いでしょう。

出席扱いを認めてもらうには、学校との対話と、診断書などの証拠がとても大事なんだね。

注意点3・学習内容と学習時間は「学校と同等レベル」が求められる

出席扱いの認定には、学習内容と学習時間が「学校に準ずる」レベルであることが求められます。好きな教科だけを軽く学ぶだけでは、出席扱いとして認められないことがあるため、バランスのとれた学習計画が重要です。

単なる自習ではなく、学校の授業と同等の学習が必要

すららを使って学ぶ際は、学校のカリキュラムに沿った学習を意識することが大切です。国語や数学など、主要教科を網羅した内容で進めることで、出席扱いとして認められやすくなります。

学習時間は「1日2~3時間」が目安

出席扱いに認定されるには、継続的な学習時間の確保が不可欠です。1日2〜3時間程度の学習を目安に、毎日コツコツと取り組むことが推奨されます。

全教科をまんべんなく学ぶ姿勢が必要

特定の教科だけを学習していると、学校側が出席扱いを認めにくくなります。理科や社会、英語なども含めてバランスよく学ぶことが信頼につながります。

注意点4・学校との継続的なコミュニケーションが鍵

出席扱いの認定には、学校と家庭の連携が欠かせません。子どもの学習状況を学校側がきちんと把握できるようにすることが、スムーズな申請につながります。

学校への定期的な学習報告が求められることも

出席扱いに必要な条件のひとつが、「学校と家庭の連携」です。定期的に子どもの学習進捗を報告することで、学校側が状況を把握しやすくなり、出席扱いの判断材料になります。

月1回の進捗レポート提出が理想

すららでは、学習の進捗をまとめたレポートが簡単にダウンロードできます。このレポートを月に一度提出するだけでも、学校側に「しっかり学んでいる」ことを伝えることができます。

家庭訪問や面談が求められることもある

学校によっては、直接学習の様子を確認するために、家庭訪問や面談を実施することもあります。こうした機会には前向きに応じ、状況を共有することが信頼構築に繋がります。

担任との連絡はこまめに取ろう

担任の先生との連携も重要です。メールや電話などを通じて定期的に進捗を伝えることで、学校との関係がスムーズになり、出席扱いの認定も受けやすくなります。

注意点5・教育委員会の関与が必要な場合もある

出席扱いの判断は、学校だけで完結しないことがあります。教育委員会への申請が必要なケースもあるため、事前に学校と相談しながら進めておくことが大切です。

教育委員会への申請は学校と連携して進める

一部の自治体では、出席扱いの認定に教育委員会の承認が必要となります。この場合は学校側と協力しながら資料を準備することで、スムーズに手続きが進みます。

出席扱いの申請には、学校や教育委員会との連携、学習内容の充実がとても大切なんだね。

すららは不登校でも出席扱いになる?認定をスムーズに進めるための成功ポイントを解説!

どうすれば、すららを使って出席扱いをスムーズに認めてもらえるの?成功のコツが知りたい!

すららを使って出席扱いを受けたいと考えているご家庭にとって、スムーズに認定されるための「コツ」を知っておくことはとても大切です。学校や教育委員会ごとに対応が異なるとはいえ、成功しやすいポイントを押さえておけば、出席扱いを獲得できる可能性は大きく高まります。今回は、実際に多くの保護者が実践している成功パターンをご紹介します。

ポイント1・「前例があること」を学校に伝える

学校が出席扱いを判断する際に気にするのが「前例の有無」です。他校で認められた事例を共有することで、安心材料として受け止めてもらいやすくなります。

他校での成功事例を提示すると効果的

すららはすでに全国の多くの学校で出席扱いとして認定された実績があります。これを伝えることで、学校側に「他でも実績があるんだ」と納得してもらいやすくなります。

公式サイトの実績資料を活用しよう

すららの公式サイトには、出席扱いとして認められた具体例が紹介されています。これをプリントアウトして説明資料として持参すると、話がスムーズに進む可能性が高まります。

ポイント2・「学習に対する意欲」を見せる

学校側は、出席扱いを認める際に「本人が学習に前向きであるかどうか」を重視します。単なる形式的な勉強ではなく、本人のやる気が見えると、認定されやすくなります。

学習の感想や目標を提出してみよう

すららで学んだことや、今後の目標などを本人の言葉でまとめたノートやレポートを提出するのもおすすめです。「学ぶ意思があること」を伝える資料として活用できます。

面談にはできれば本人も参加してアピールを

面談の機会がある場合は、本人も同席し、「すららで頑張っている」ことを直接話すと、より学校側の信頼が高まります。自分の言葉で語ることが何よりの説得材料になります。

ポイント3・無理のない学習計画を立てて継続する

出席扱いを得るには、一時的な努力ではなく、継続的な学習が欠かせません。特に不登校の状態では、無理のある計画は逆効果になることもあるため、現実的なスケジュールが必要です。

継続可能な学習が一番大事

「たくさん勉強すること」よりも、「無理せず毎日取り組めること」の方が重要です。途中で挫折しないように、本人の生活リズムや性格に合わせて計画を立てましょう。

すららコーチと一緒に計画を立てると安心

すららには、学習をサポートしてくれる「すららコーチ」がいます。このコーチと相談しながら学習スケジュールを決めれば、無理なく継続できる学習環境を作ることができます。

ポイント4・すららコーチをフル活用する

すららには、ただ教材を使うだけでなく、学習の証明やレポート作成なども支援してくれる専任のコーチがいます。出席扱いの申請では、このコーチのサポートがとても役立ちます。

学校に提出する学習レポートもコーチがサポート

コーチは、学校へ提出するための進捗レポートや証明書類の作成もフォローしてくれます。これらの書類があることで、学校側も判断がしやすくなり、申請がスムーズになります。

成功のポイントは「前例」「意欲」「計画性」「コーチの活用」!これを押さえれば、出席扱いもぐっと近づくね。

すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します

実際にすららを使っているご家庭は、どんなふうに感じているの?良い口コミも悪い口コミも知りたいな。

すららは不登校の子どもにとって、自宅で無理なく学べる貴重な学習手段です。しかし「出席扱いになるって本当?」「実際に使っている人の声はどうなの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。ここでは、すららを実際に利用したユーザーのリアルな口コミを紹介します。良い評価と悪い評価の両方をまとめているので、導入を検討する際の参考にしてみてください。

良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました

良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない

良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました

良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった

良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました

悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました

悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった

悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった

悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。

悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです

すららには、出席扱いを目指す上で役立つメリットもあれば、注意すべき点もあるんだね。実際の口コミがとても参考になる!

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問

すららで出席扱いになるって聞くけど、実際どうなの?申請って難しいの?

不登校の子どもが自宅で安心して学べるオンライン教材「すらら」は、条件を満たせば学校の出席扱いとして認められる可能性があります。とはいえ、申請の流れや必要書類、学校とのやり取りのコツなど、気になるポイントも多いですよね。さらに、料金やサポート体制についても不安の声があるのが実情です。

そこでこのセクションでは、「すらら」に関して寄せられるよくある質問をわかりやすく解説していきます。

すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?

「すららがうざい」っていう口コミ、なんで出てくるの?理由があるのかな?

すららに対して「うざい」といった口コミが見られる理由の一つに、キャラクターが頻繁に話しかけてきたり、アニメーションでの解説が多いことが挙げられます。これは、楽しく学習できるように工夫された設計ですが、人によってはそれが逆に「しつこい」「集中しづらい」と感じることもあるようです。

ただし、こうしたスタイルが好きな子も多く、好みの差が影響している部分が大きいです。実際の口コミを比較しながら、「自分の子どもに合いそうか」を判断することが何より大切です。

関連ページ:すららはうざいって本当?小中高の料金や最悪の口コミ、タブレット教材の評判を徹底調査!

すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください

発達障害の子に合ったコースってあるの?料金も気になるなあ。

すららには、発達障害の子ども向けに設けられた特別なコースや料金設定はありません。しかし、すららの学習スタイル自体が、視覚的なサポートや反復練習を重視しているため、発達障害のある子どもにも合いやすいと言われています。

料金プランについては、選択する教科数(国語・算数・英語など)や、契約期間(毎月契約・一括払いなど)によって異なります。コースの詳細は公式サイトで確認するか、問い合わせてみるのがおすすめです。

関連ページ:すららの料金は発達障害の方に割引あり?学習障害や療育手帳で安くなるのかを解説!

すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?

すららでタブレット学習をしていれば、出席扱いにしてもらえるの?

すららのタブレット学習は、不登校の子どもが学びを継続するための手段として多くの家庭で活用されています。一定の条件を満たすことで、学校の出席扱いとして認められる可能性があります。

ただし、出席扱いの適用には学校や教育委員会との相談、そして学習記録の提出や申請書類の作成が必要になります。すらら側でもサポートがありますので、手順を確認しながら進めることがポイントです。

関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?申請手順や注意点、成功のコツを解説!

すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください

キャンペーンコードってどうやって使うの?どこで入力するのか分からない…!

すららでは、入会金が割引になったり、無料体験ができるキャンペーンコードが期間限定で配布されることがあります。これらのコードは、申込フォーム内に入力欄が用意されており、そこに記入することで特典が適用されます。

キャンペーンの詳細やコードの入手方法は、すららの公式サイトやメールマガジン、資料請求時に同封されているチラシなどで確認できます。タイミングによって内容が異なるので、申し込み前にしっかり確認するのがおすすめです。

関連ページ:すららのキャンペーンコードはどこで入手?無料特典やお得な利用方法を解説!

すららの退会方法について教えてください

すららをやめたいとき、どうやって退会手続きをすればいいの?タイミングも気になる…!

すららの退会は、会員ページにログインしたうえで、専用フォームから申請することで簡単に行うことができます。ただし、月末ギリギリに退会申請すると翌月分の請求が発生する可能性もあるため、余裕をもって手続きするのが安心です。

また、途中で「休会」するという選択肢もあり、状況によって使い分けができます。退会・休会の違いや詳細な操作手順については、すららの公式ページで詳しく紹介されています。

関連ページ:すららの退会手続きはどうする?解約・休会の方法や期限を詳しく解説!

すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?

月額と入会金だけじゃないの?追加でかかるお金ってあるのかな…

すららの料金体系は、「入会金+月額受講料」のシンプルな構成です。基本的にはこれ以外に費用が発生することはなく、追加料金はほとんどありません。

ただし、学習用に使うタブレットやパソコンは自前で準備する必要があります。また、希望によってはオプションサポートがある場合もありますので、必要に応じて公式ページをチェックしておくと安心です。

1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?

兄弟で一緒に使いたいけど、1人分の料金で共有できるのかな?

すららの利用は、基本的に「1アカウントにつき1人」の契約が前提となっています。つまり、兄弟で一緒に使いたい場合は、それぞれの子どもに対して個別のアカウントを契約する必要があります。

ただし、家庭の事情によっては柔軟に対応してもらえるケースもあるため、「どうしても共有したい」などの相談がある場合は、すららのサポート窓口へ問い合わせてみるとよいでしょう。

すららの小学生コースには英語はありますか?

小学生コースにも英語って入ってるの?コース選びで迷ってます…

すららの小学生コースには、国語・算数・理科・社会の4教科コースと、それに英語を加えた5教科コースの2種類があります。英語の学習を希望する場合は、5教科コースを選ぶと、小学生向けに設計された英語学習が可能です。

英語では、発音練習・リスニング・基本文法などが楽しく学べるように設計されていて、初めて英語に触れるお子さんにもやさしい内容となっています。カリキュラムの詳細は、すららの公式サイトで確認することができます。

すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?

すららコーチってどんなことをしてくれるの?個別に相談できるのかな?

すららの強みの一つが、「すららコーチ」による学習サポートです。このすららコーチは、子どもの学習状況を見ながら、個別にアドバイスや学習計画の提案を行ってくれます。

特に、発達障害や学習に困難があるお子さんには、特性に合わせた声かけや計画調整など、きめ細かいサポートを提供しています。

参照:よくある質問(すらら公式サイト)

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました

すららって出席扱いになるって聞くけど、他のタブレット教材とはどう違うのかな?

「すらら」は、不登校の子どもでも自宅で学びを継続しながら、学校の出席扱いとして認められる可能性がある家庭学習教材です。では、同じように家庭用タブレット教材として人気の「スマイルゼミ」や「チャレンジタッチ」などと比べて、何が違い、なぜ出席扱いとして認められやすいのでしょうか?

このページでは、「すらら」とその他の主要な家庭用タブレット教材を比較しながら、不登校の子どもにとって最適な学習環境を選ぶポイントをわかりやすく解説します。各教材の特徴や出席扱いの対応状況もまとめていますので、教材選びの参考にしてみてください。

| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |

|---|---|---|---|---|

| スタディサプリ 小学講座 |

2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数 理科、社会 |

✖ |

| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |

| スマイルゼミ 小学生コース |

3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数 理科、社会、英語 |

必須 |

| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数 理科、社会、英語 |

✖ |

| オンライン 家庭教師東大先生 |

24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数 理科、社会、英語 |

✖ |

| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数 理科、社会、英語 |

✖ |

| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数 理科、社会 音楽、図画工作 |

必須 |

| デキタス 小学生コース |

3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数 理科、社会 |

✖ |

| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い 英単語・計算 |

必須 |

| LOGIQ LABO (ロジックラボ) |

3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |

| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |

| 家庭教師の サクシード |

12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数 理科、社会 |

✖ |

| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

すららは不登校でも出席扱いになる?申請手順や注意点、成功のコツを解説!まとめ

結局、すららを使えば本当に出席扱いになるの?他の教材とはどう違うの?

すららは、不登校の子どもが自宅で学習を継続できるだけでなく、条件を満たせば学校の「出席扱い」として認められる可能性があるオンライン教材です。文部科学省が示すガイドラインにも対応しており、学習内容や学習時間が学校と同等であると判断されれば、正式に出席扱いになる事例も増えています。他の家庭用教材と比較しても、すららは無学年式カリキュラムと専任のすららコーチによる継続支援があることから、学習の継続性や計画性が評価されやすく、出席扱いの申請に強いという特徴があります。

ただし、すららを使えば必ず出席扱いになるわけではありません。学校や教育委員会の判断により異なり、事前の相談や必要な書類の準備、定期的な学習記録の提出が欠かせません。また、医師の診断書が必要なケースや、教育委員会との連携が求められる地域もありますので、よくある質問や、すらら公式サイトの情報も随時確認することをおすすめします。

今回の記事では、すららが出席扱いになる理由や制度の詳細、申請方法、注意点、成功のポイント、実際の口コミ、そして他教材との比較までを網羅的に解説しました。すららの活用によって、学習面だけでなく家庭の不安も軽減されるケースが多く報告されています。不登校で悩むご家庭にとって、すららは選択肢の一つとして非常に有効な手段となるでしょう。